思想文士|“生养众多”是诫命吗?

不是。

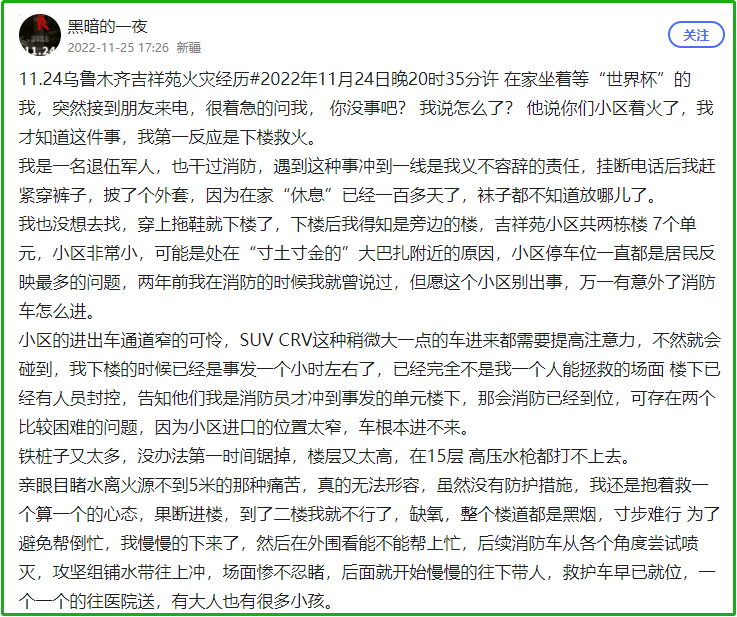

看到有人提出了下面这种生育观。

这种观点似乎有相当的影响力,至少我从不止一个出处看到过类似的观点了。但是它有诸多问题。

1. 断章取义

请打开你的圣经,找到写有“生养众多”的那句话,然后把那句话读一遍。如果你读不懂,那就再多读两遍。

有没有一种可能,完整的吩咐(而不是诫命,后文会详细展开)是“生养众多,遍满地面,管理全地”,而不是仅仅在于第一个短语?进一步的,从这三个项目的关系而言,有没有一种可能,它们不是并列的,而是通过项目1“生养众多”和项目2“遍满地面”为手段,达到最终目的也就是项目3“管理全地”?那么,只提出“生养众多”是诫命,会不会有些不太尊重另一个手段和最终目的了,同时又错失了项目3这个重点呢?

假如有一位朋友,就让我们叫Ta肢体Y吧。肢体Y或许是从讲台上,或许是梦中有天使教导Ta,anyway,让Ta领受了上面这种生育观,还奉为圣旨,那会发生什么呢?Ta恐怕会以多多生育为属0,将有众多子女视为顺服和蒙祝福的标志。但耶稣是否会同意肢体Y的看法呢?且不说肢体Y有没有做到那位少年财主一般的“这【一切】我都遵守了”——肢体Y当然没有遵守【一切】,因为连那一句话Ta都在断章取义——耶稣倒是要用“变卖一切所有的来周济穷人”的挑战来向人们指出,想靠遵守诫命来成为“完全人”是不可能做到的。否则,人们为什么只能仰赖耶稣的拯救呢?

2. 定性错误

诫命在圣经中是一个十分严肃的概念。很多聚会保留有诵读十诫的传统,以体现对诫命的敬畏。但“生养众多”是诫命吗?不是。那它与十诫有什么强关联?没有。所谓诫命,一方面具有超越时空和文化的属性,所以今天的追求敬虔之人仍然需要以十诫来作为自己的道德准则,另一方面诫命对每个人都是有效的,所以如果某条“诫命”对于某些人群是无意义的,那么它作为诫命的合法性就值得怀疑了。

“生养众多”如果是诫命,那么无论是古代的太监,还是当代有生育障碍的人,都无法遵守;相比之下,人人都应该敬拜独一的上帝、应该在信靠里进入安息、应该杜绝不法的性行为和性幻想、应该禁戒对金钱和声望的贪欲……与十诫相比,“生养众多”显然不够格与之相提并论。

3. 对象错误

“生养众多”的吩咐出现在书中的那个位置而不是一两千年之后,自然有其原因。上帝对亚当说的话,不见得也是对我说的。如果肢体Y真的认为那些话是上帝向Ta颁布的诫命,那么Ta就不应该满足于自己生了6个甚至60个孩子,因为Ta还有责任让自己的后代“遍满地面”。觉得难?上帝的诫命再难也要遵守的,觉得很难做到的话,不如反思一下自己是不是缺乏核心竞争力。

正如“问题1:断章取义”中已经论述过的,上帝赋予那个男人的是“管理全地”的使命,但他一个人当然忙不过来,所以需要人口增殖。“生养众多”就是按照字面去理解的,至少在亚当眼中,他不需要怎么考虑生理之外的生养。在这个意义上,亚当是人类的代表,人类从他那里领受了上帝赋予的使命。这个使命是族群性的,由人类共同承担。每个人可以在各自的时代和处境下,思考如何参与到这个使命中,而不是机械地、无视处境地按照字句去实践之。

4. 应用错误

如果“生养众多”真的是诫命,那么每个人都应该遵守它,敬虔之人就不能对他人避孕选择视若无睹,因为避孕就是主动拒绝“生养众多”。按照这条所谓的“诫命”,避孕或丁克应该受责备。不过,上图的作者似乎也知道,在今天这个时代,且不说责备避孕或丁克,即使是劝生,都可能引来群嘲。所以Ta在前文中如此打补丁:

但这是自相矛盾。所谓诫命,就是要求所有人不可保持中立的。既然那位作者主张“生养众多”是诫命,那么Ta就不能觉得避孕也挺好的。如果那位作者主张“生养众多”是诫命,那么Ta就是在要求所有人都遵守“生养众多”。试想一下:一个人一边承认通奸是违法的,一边觉得通奸其实也挺好的。这就是那位作者左右脑互搏的脑回路。

对个人而言,“生养众多”不是诫命。个人作为人类共同体的一员,仍然承担着“管理全地”的使命,但不受“生养众多”的管辖。在这个基础上,生育或不生育才是自由的选择。

何况,在当今的世界中,人口已经不再是问题了,人类早就“生养众多,遍满地面”了。现在的问题是贫困、战争、结构性不公、传统的道德体系崩塌等等,换言之,现在的问题是人类没有很好地“管理全地”。在这一背景下,那位作者却仍然只盯着圣经上的“生养众多”这四个字,以为靠不眠不休的子宫就足以活在上帝的喜悦中了,未免自欺欺人了嚯。

5. 心理分析

为什么会出现前面分析的那些错误理解?有些常见但危险的心态作祟,让人们对圣经的理解被扭曲。以下分析不一定就符合那位作者的真实状况,仅仅是我自己的观察思考,不必对号入座。

虑法主义和反虑主义容易导致断章取义。脱离恩典来看待法条,就会滋生虑法主义或反虑法主义,它们甚至可以共存。在我所举的这个例子中,恐怕就同时存在虑法主义和反虑法主义。虑法主义体现在,机械地遵守这条“诫命”,以为这样就可以让上帝喜悦祝福,却不去思考这“诫命”的真意、对象以及与其他诫命的关系;同时,对某些人而言,Ta们更有能力做到“生养众多”,于是Ta们当然乐意强调这条“诫命”了。反虑主义则体现在,在强调“生养众多”的同时,忽略了“管理全地”,但后者反而是更重要的,却也是更难做到的。于是,这种断章取义,和法利赛亚人用各耳板来逃避赡养父母的责任,没有本质区别。

自恋心态可能导致了错误的定性。自恋的人倾向于夸大自己的成就,或是过度强调自己做到/做过的事。例如,假设有位自恋的肢体Y,在履历中有一些Ta引以为傲的部分,那么Ta可能会对这部分作加粗。回到原本的话题,如果这位肢体Y确实做到了“生养众多”,那么Ta可能会过度强调这件事的价值,来满足自己的自恋需求。于是,自由选择的权利,被Ta扭曲成了必须遵行的义务。毕竟,自由选择是没什么道德价值的,但“遵守诫命”就值得称赞了。但这种扭曲却侵害、剥夺了他人的自由权利,成了一种属0版PUA。

自恋心态也容易导致错误识别言说对象。The Bible is written for you, but not to you. 但自恋的信徒倾向于认为圣经上的每句话都是上帝【对】Ta说的。不过,Ta们往往选择性发挥这种倾向,把书中的咒诅视为上帝对Ta们不喜欢的人说的。当一个自恋的读者看到“生养众多”的吩咐,并且认为这关乎祝福和应许,就自然会强调并且践行之了。

“生养众多”是诫命吗?不是。

创作(也没那么)不易,赞赏(请勿那么)随意。